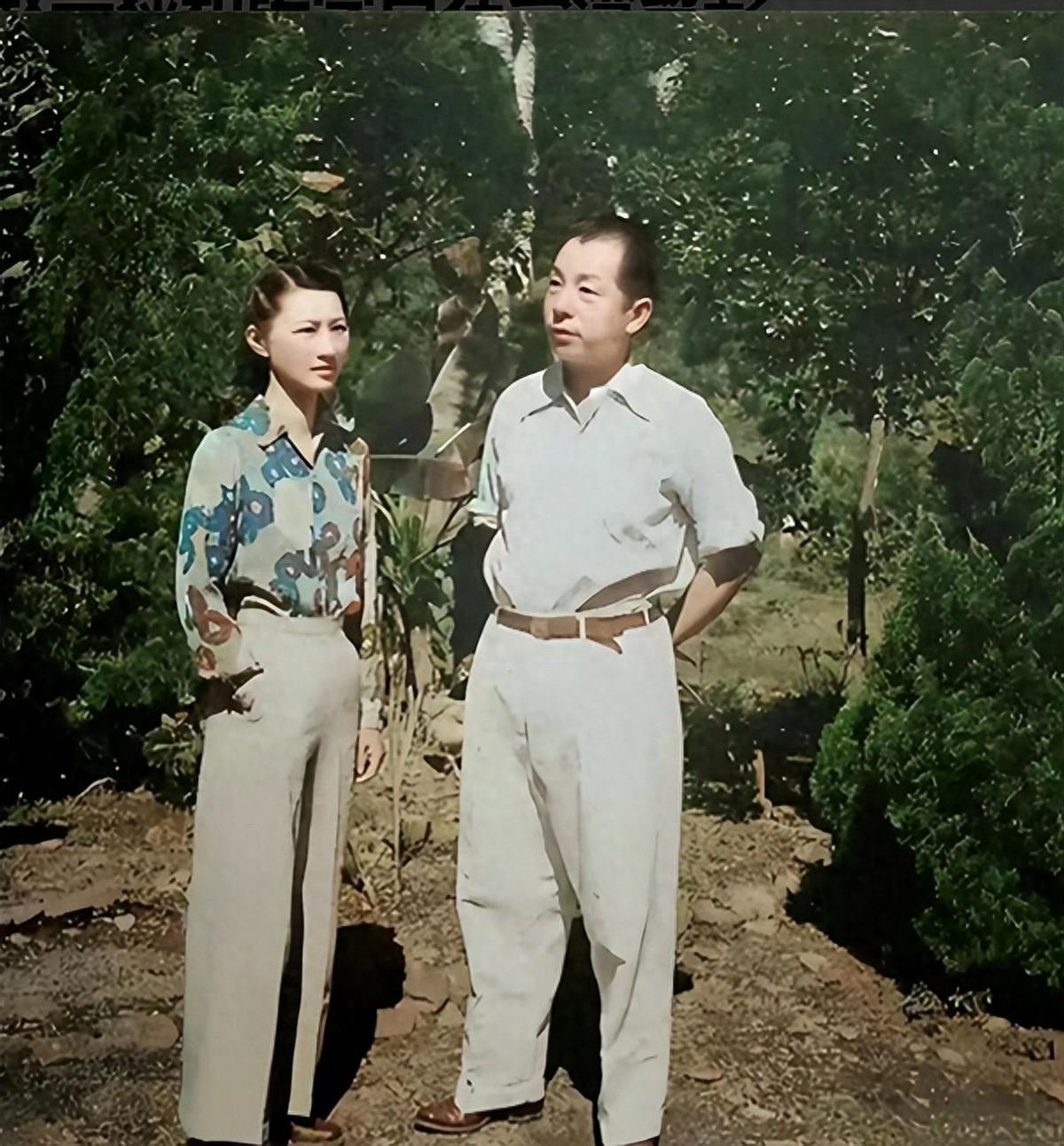

“1947年3月,新竹山脚,您站稳,别晃,我要按快门了。”看守士兵端着相机低声提醒。微微点头易配宝,侧身牵住的手——就在这一秒,镜头里定格了后来广为流传的合影:他神情平静,她眉眼温婉,背后是雾气缭绕的山谷。照片表面看似安稳,可在两人心底,暗流却从未平息。

倒回十年前。1936年“西安事变”结束后,蒋介石带着复杂的怨意将张学良软禁。最早的关押地在南京梅园新村旁的小楼,随后几乎年年迁移:奉化溪口、湖南郴州、贵州修文、贵州息烽……每一次搬家,都伴随着荷枪实弹的押送。对一位叱咤风云的少帅而言,被剥夺行动自由,比流弹穿体更难忍。

此时的张学良并不孤单。原配从英国匆匆赶回,带来了孩子的近况,也带来了久违的温度。这位出身豪门的女主人,住惯了欧洲公馆,如今却要与丈夫同住石窟般的山洞。她没吭声,只在夜里帮他涂碘酒,掩住他胳膊上被枯藤划出的血痕。张学良后来感慨,“她把一生的尊贵,都丢在了泥土地里。”

1940年秋,事情出现转折。于凤至体检时查出乳腺恶瘤。美国医生开出一张治疗方案易配宝,可必须远离潮湿高原。戴笠遂向禀报,方才敲定她赴美医治。临行前,于凤至悄悄写下几行字:汉卿需要人照料,希望赵一荻能去。纸张折了又折,边角发白,可字迹力透竹简,毋庸置疑。

赵一荻当年28岁,人在香港。那座英式殖民地繁华、自由、时尚,一张支票就能买下整层公寓。她完全可以留下,却只给朋友留了句:“我要去找他。”随后夜航桂林,再潜行贵州。军统特务看得目瞪口呆:这位“赵四小姐”从小锦衣玉食,竟肯自投罗网。

初到修文阳明洞时,赵一荻被潮虫吓得惊呼。可很快,她学会拿锄头、学会把灶火吹旺,也学会在昏暗灯光下替张学良补制服的破洞。她开玩笑,说自己是“少帅的贴身勤务兵”。张学良沉默良久,只回两字:“谢谢。”一句谢谢,在那个封闭环境里重若千钧。

1945年抗日战争胜利。外界不少人以为张学良会被释放,甚至国民党内也有人劝蒋介石借此笼络东北军旧部。毛泽东、周恩来等中共领袖同样表态支持。奈何蒋介石心结难开。1947年初,张学良和赵一荻被秘密转押台湾易配宝,驻地选在新竹尖石的井上温泉,一排日式木屋,四周岗哨林立。

就是在那片山林,他们迎来了合影。表面看,衣着轻便,神态自然;实际拍摄前,守卫检查了整整半小时,确认胶卷不会外流才准许按下快门。赵一荻那天穿灰白斜纹上衣,配九分西装裤——干练洒脱,与山中湿冷空气形成鲜明对照。35岁的她不再是上海滩的名媛,却多了份纵然孤立无援也不退让的从容。

井上温泉的生活,比大陆时期更单调。不能远足,不能会客,报纸删剪严重。为了消磨时间,赵一荻把花房改成菜圃,种番茄、莴苣,也锻炼当年负伤的张学良。偶尔有士兵探头,她爽朗一笑,“要不要尝一口生菜?”对方不好意思,悄悄退回岗亭。军事管制再严格,也管不到菜根的生长。

25年的软禁岁月里,赵一荻陪伴了张学良整整22年。流言蜚语没断过:有人骂她“红颜祸水”,有人讽刺她“想扶正”。每到深夜,她却只是递给张学良一杯热茶,轻声问:“手还疼吗?”张学良心里清楚,这世上能毫无条件站到自己身边的,只剩眼前这个女人。

于是,离婚成为必然抉择。1960年,张学良在台北通过友人写信给远在纽约的于凤至,提起“名分”二字。外界多半以为于凤至会拒绝,可她最终同意。她在纽约第五大道的一家律师所签下文件,声音略有沙哑:“我成全他们,也成全自己。”老人转身离开,街灯把背影拉得很长。

1964年6月,台北郊区一座小教堂。张学良穿深灰西服,赵一荻着淡青旗袍,两人在牧师面前交换誓词。那年赵一荻已过不惑,仍眼含泪光:“我愿意。”礼成时,外面只有三名警卫,没有亲友,没有鲜花,却异常安静。张学良握紧她的手,这一刻,他终于能正大光明地叫她“太太”。

许多年后,赵一荻晚年回忆台湾那张留影,只提了一句:“山里早春,风很冷,他的手却暖。”短短十四字,把半生情义打包。若说张学良这一生最大的财富,不是黄金,也不是权势,而是囚禁岁月里那位始终不离不弃的女子。两个人共度被剥夺自由的漫长时光,一张相片、一片菜地、一句“我愿意”,抵得住山高海阔,抵得住世道炎凉。

尚红网提示:文章来自网络,不代表本站观点。