“十一月十二日早上七点,黄山官邸里传来蒋先生压低嗓音的问句——‘布雷,你看毛泽东那首〈沁园春·雪〉到底怎样?’”。陈布雷放下茶杯天宇优配 ,略微沉吟,答得干脆:“气吞山河,字字生风。”一句评语,让会客室里的气氛更显焦躁。

蒋介石之所以坐立不安,只因几天前《新民报》无预警刊出了毛泽东手书的词稿。山城报亭前排起长队,摊主口袋哗哗作响;酒楼里、茶馆中,连素来不爱读旧体诗的年轻人也抢着找来朗读。“北国风光,千里冰封”,这八个字像是把北方的寒意直接塞进了江南人的胸膛。重庆阴雨连绵的冬季,本不缺凉意,却因为这一阕词多了股凌厉的劲头。

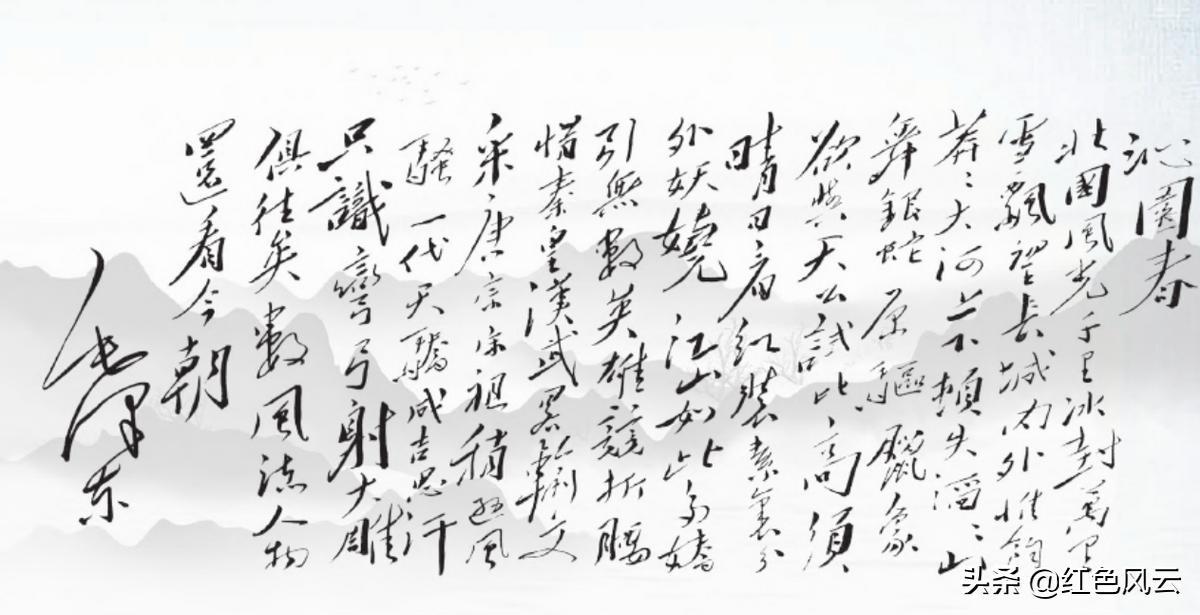

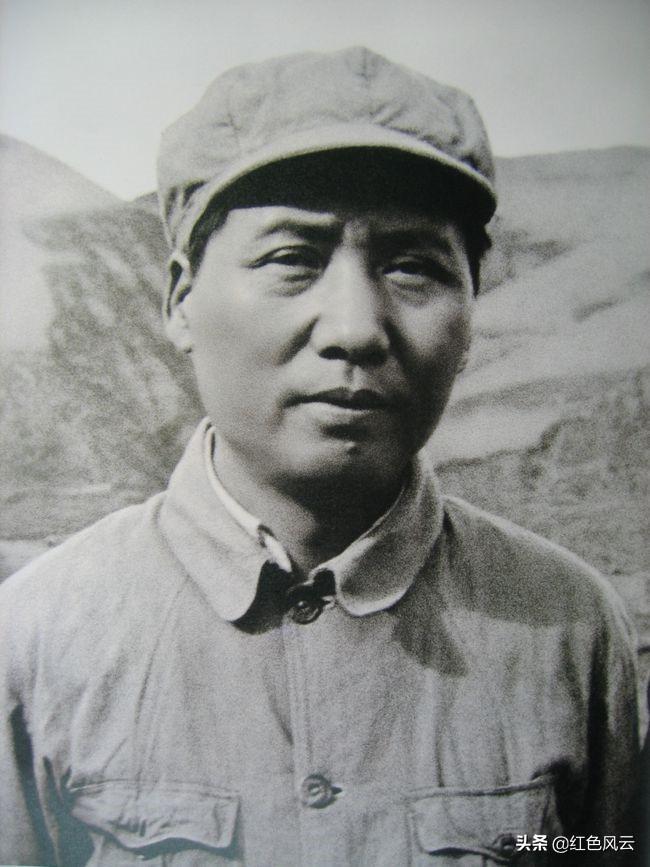

很多人误以为那是毛泽东在谈判间隙即兴而作。事实上,这首词距发表已隔了整整九年。时间回拨到1936年2月,陕北清涧县袁家沟。长征刚刚凯旋,红军仍在残雪里扎营。夜里狂风卷雪如刀,天亮时坡岭上银蛇翻滚、平川里白象奔突。毛泽东站在土坡,看见天地被彻底“刷新”,灵感倏然而来——“须晴日,看红装素裹,分外妖娆”。动笔不过半柱香,一首词便定稿。写完后,他把稿笺夹进日记本,没有声张。没人料到,这张薄薄的笺纸会成为后来重庆文坛的一道分水岭。

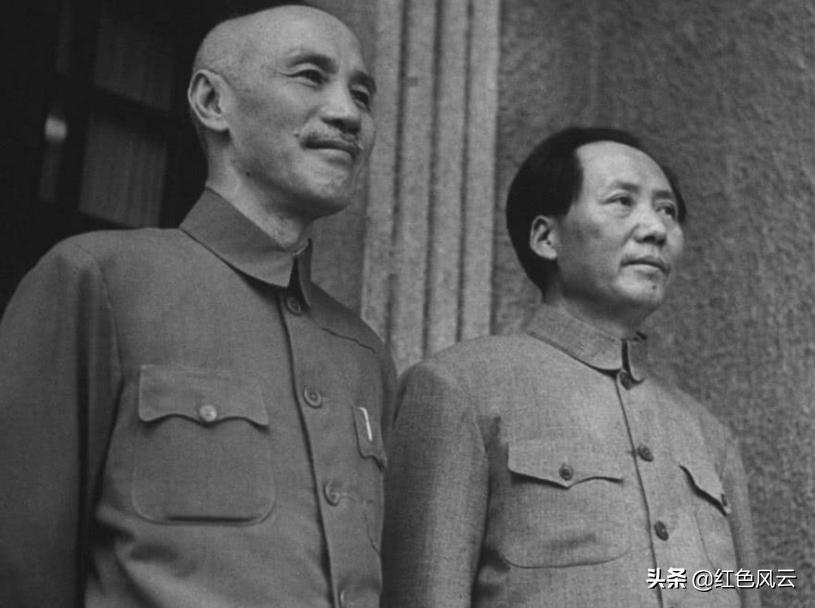

九年后,重庆谈判。毛泽东忙完白天谈判,一到夜里常同柳亚子对坐长聊。柳亚子是国民党元老,也是旧体诗高手,对毛颇为钦佩。两人吟诗唱和,如同回到二十年代那段国共合作时期的并肩岁月。一天傍晚,柳亚子笑言:“润之,我和人论诗,总有人说你只会打仗,不会填词。”毛泽东摇头,从公文包里抽出那张发黄的手稿:“这一首,权作回答。”

柳亚子读罢,连夜写下一首和词,又将两阕并写清样送至《新华日报》。考虑到政治空气紧绷,《新华日报》只刊出柳词天宇优配 ,保留毛稿。谁知此举反倒吊足了胃口,“毛泽东到底写了什么”变成街谈巷议的热门话题。抄本私下流传,越抄越多,终于落到《新民报》编辑吴祖光手里。吴祖光当机立断:“这东西不登,对不起读者,更对不起报纸发行量。”于是,1945年11月8日,《新民报·西方夜谭》专栏四十行铅字横空出世。

几乎一夜之间,重庆街头出现新的消闲方式——对着报纸,全段背诵。茶馆里比拼吟诵速度,书肆门口用毛笔把“俱往矣,数风流人物,还看今朝”写成斗方招揽生意。对诗歌素无兴趣的川军老兵也会哼两句,说是提气。城市氤氲的雾气里,这种文化狂欢显得格外突兀,也让蒋介石坐不住了。

蒋的第一反应是封杀。新闻检查处很快约谈《新民报》,但舆论潮水已难回头。随后,中央宣传部授意《中央日报》《和平日报》组织“批判专栏”,要用“现代思想”挑毛病。御用文人们赶工凑了一叠和词,口号响亮,却缺乏气势。最“用力”的一篇居然把“北国风光”改写成“拥蠢东飘”,读来别扭不堪。陈布雷自己瞧过小样,摇头苦笑:“枪法稀松,怎么拦得住?”

有意思的是,国民党此番围剿反倒促成了另一波诗词高潮。郭沫若、田汉等进步文人纷纷加入唱和;远在山东前线的陈毅听说后,连夜写了三首〈沁园春〉寄往山城。“大雪压青松,青松挺且直”,借古讽今,不点名却火力十足。笔墨之外的政治意义,蒋介石心知肚明——词坛失守,意味着知识界倾向正逐步偏向共产党。

普通市民并不精通格律,却能感受到词里的豪情。有人说,这阕词把“北方的雪”搬到了“南方人的火盆边”;也有人说,它让“红军不是土匪”这一概念第一次在城市里具体可感。知识分子更直接,许多原本游离观望的人因为一首词而开始认真研究延安的政策文件。对当时的民心而言,这比任何一篇政治社论都来得有效。

蒋介石显然意识到了问题的严重性。除了围剿,他还想着“另起炉灶”。据说宣传部甚至悬赏重金,征集能与〈沁园春·雪〉匹敌的新作。稿件接连送来,不是章法生硬便是气魄欠奉,最终全部束之高阁。原因并不复杂:缺少真情,便缺少底气;没有群众基础,再华丽的辞藻也只剩空壳。

谈判终了,毛泽东安全返延安。柳亚子把那张原稿装进锦匣,直至1949年后才将真迹公开捐出。回顾那年冬天,重庆文坛短暂却炽烈的“咏雪”旋风,如今仍被老一辈文化人津津乐道。一阕词之所以掀起如此波澜,不在于技巧,而在于它承载的时代精神。谁能代表未来,谁的文字就能传得更远——这一点,蒋介石和陈布雷当场就听明白了,只是他们已经来不及改变结果。

尚红网提示:文章来自网络,不代表本站观点。